【 春山山行 】 笈ヶ岳 ( 1842.3m Ⅲ△ ) 丹生 統司

今年はゴールデンウィークに入ると連日雨で山行計画が散々である。今計画は当初5月1~3日に越境せず白川村より三方岩岳を越え県境稜線を辿り往復の予定だった。しかし天候不順により石川県白山市中宮にルートを変更して5月4日に日帰りで行った。前日の3日も雨で心配したが当日は晴れ、リーダーの的確な天候判断で笈ヶ岳の展望を満喫した。

- 日程:2021年5月4日(火) 晴れ

- 参加者:L.清水克、小栗敦、後藤正、丹生統、吉田千

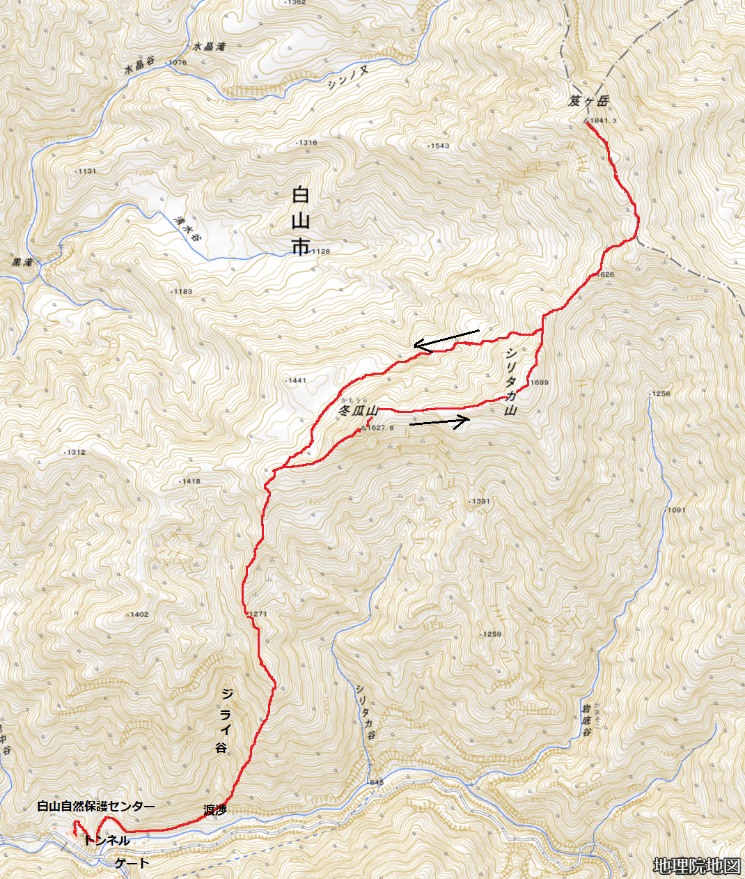

- 行程:白山自然保護センター登山口4:45-ジライ谷5:15-冬瓜山9:20-シリタカ山10:10-笈ヶ岳11:40~12:20-冬瓜平14:05-白山自然保護センター登山口17:35

- 地理院地図 2.5万図:中宮温泉

大垣から210㎞離れた石川県白山市中宮、日帰り登山を確実にするため前夜泊した。白山自然保護センターは夜間駐車禁止の為近くの空き地にテント泊した。

登山口は自然観察の遊歩道であり斜面を登るとカタクリの大群落で有った。日の出前の明かりはまだ乏しく野猿公園に通ずるトンネルはヘッドランプを使用して抜けた。

実は昨日ジライ谷の渡渉地点まで私を除くメンバーが偵察していた。これが正解で昨日は自然観察の遊歩道に迷い込みカタクリやニリンソウの群落に誘われルートを外した。今日は長時間の行動が見込まれる中で時間ロスは絶対に許されない。

ジライ谷の渡渉を終えるといきなり高度で約500mの急登となった。昨日の雨で足元の岩も木の根も滑りやすく気を抜けない。トラロープのフィックスはあるが全体重を預けるほどの信頼と勇気は持ち合わせていない。

細い尾根に大きなブナが立ちはだかっていた。シリタカ谷の斜面を回り込んで越えるのだがこの根っ子が雨上がりで滑りやすかった。

藪の中に突然大きな岩が頭上に現れた、こんなのが落ちてきたらひとたまりもない。

冬瓜山が見えているのだが尾根が蛇行しており中々近づかない。藪がザックのピッケルに絡み体力を消耗させられ気分的にもうっとうしいし。それにしても冬瓜(カモウリ)とは変わった呼び名、広辞苑によれば食用の「トウガン」をいうようだ。

尾根には赤い幹肌のネズコの大木が多かった。ヒノキ、サワラ、ネズコの見分けは葉裏気孔帯のY字型、X字型、気孔帯が目立たない、の3通りの型というが素人では難しい。

山毛欅尾山からの尾根に出ると目指す笈ヶ岳が見えた。ヒマラヤの怪峰ジャヌーを思わせる山容は凄味が有る。この日15人ほどの登山者と有ったがヤブ山なのに人気な訳だ。

そして振り返れば白山と別山が一際白い。思わず立ち止まりカメラのモデルをお願いした。時間がどんどん過ぎて行くがこの景色の切り取りは見逃せない。

ストックを仕舞い、いよいよ冬瓜山への急登に入る。木の根や岩を手掛かりに時に樹間を潜る。ザックに括ったピッケルとストックがまたもや邪魔をしてくれた。

戸隠山の「蟻の戸渡り」を思わせる核心部ナイフリッジ、ここは慎重に、アイゼンが心強い。

横から撮影したのではない横倒しになった標石である。下部がまだ50㎝ほど埋まり下には盤石が有るはずである。点名・冬瓜三等三角点、1974年以降観測されていないが現状を国土地理院に報告すれば廃点になるだろう。

四面を丸く面取りした農商務省時代の三角点が隣り合って立っていた。この土地の所有は点の記によれば明治39年農商務省、大阪大林区署になっている。陸地測量部よりも農商務省三角点が先に埋設されたようである。丸黒山、大日ヶ岳に続いて3ツ目の撮影。

笈ヶ岳の迫力ある南西面の壁、直ぐ手が届きそうな指呼の間に見えるのだが蛇行と登下降を繰り返して遠回りさせられる。冬瓜山からシリタカ山目指して下降する。

冬瓜山からなだらかな尾根をトレースに導かれてシリタカ山へ、長時間労働にへばってきそうで追いかけるのが辛くなって来る。

シリタカ山はこの尾根で唯一なだらかな丘状の山頂で360°の展望台であった。この日は暑くて下着1枚でも汗がにじみ、風が心地よくて春山登山を満喫、休憩が多くなった。

陽射しで雪が緩むとアイゼンに雪がくっつきダンゴ状になり歩き辛い。先ず左足のアイゼンを外すと足が軽くなり思った以上に良い、結局両足とも脱いだ。ツボ足が快適だった。

シリタカ山から110m下降して140mを登り返してジャンクションピークに出るのだがピーク岩下の斜面を北にトラバースして直上、県境稜線に出たがこれが長くて辛かった。この県境稜線は随分昔に白川村馬狩の料金所ゲートから一日で登った記憶が有る。当時既に山から遠ざかり数年が過ぎていたがまだ身体は山を忘れていなかったようだ。

小笈ヶ岳の斜面を登る先行者が蟻のように見える。最後の力を振り絞り後を追った。

山頂は雪が消滅寸前で藪が出ており三角点標石「点名・笈岳」が覗いていた。傍に石の祠が有って嘗て宗教的山岳であったことが伺われた。昔登った時に山頂は白い台地で藪など全く見えず三角点も当然雪の下、温暖化は確実に進行しているようだ。

三ヶ辻と人形山の向こうに御嶽山、乗鞍、穂高から続く北アルプス連山が白い帯で見えた。

7時間、蝸牛の歩みでやっと辿り着いた山頂、次の訪問を簡単に口にできない長丁場だった。

山頂滞在は約40分、苦労して辿りついた頂の眺望にもう少し浸っていたい気持ちが有った。5月になり日照時間は長くなったが帰路の道中もまた長く重い腰を上げて山頂を後にした。シリタカ山の背後に白山が白く輝いて帰路の案内をしてくれているようだった。

帰りはシリタカ山頂手前のコルから北側斜面をトラバースして冬瓜平に至るトレースを追った。このルートは積雪の状況によっては表層雪崩やブロック雪崩の危険が有り賢明な状況判断が求められると思った。

午後の陽射しを受けた冬瓜平の緩やかな斜面を登り切ると山毛欅尾山へ続く尾根と岐れて南に急下降が始まる。ヒマラヤのジャヌーを思わせる怪鳥が翼を広げる瞬間のような笈ヶ岳はここで見納めであった。

笈ヶ岳を語るとき我が会の中興の祖である故高木泰夫先生を思い出さずには居られない。先生は笈ヶ岳登頂に執念を燃やされ3年を費やした。2度お供したが我々の努力とサポートが足りず頂で先生の破願を見ることが出来なかった。先生はその後年にテント泊数を増やして挑み大願成就した。

笈ヶ岳は岐阜、石川、富山3県に跨り、大垣からは遠い山で山頂に至るルートも長い。今回は私の蝸牛の歩みのせいで往復13時間を要した。年齢を重ねて笈ヶ岳を訪れたが昔日の高木先生との日々を思い出して感慨が湧いてくるのであった。完

ルート図

コメント