【週日山行】 猪子山(267m)~繖山(432m)~安土山(190m) 安藤正明

- 日程:2017年12月6日

- 参加者:L安藤正 他10名

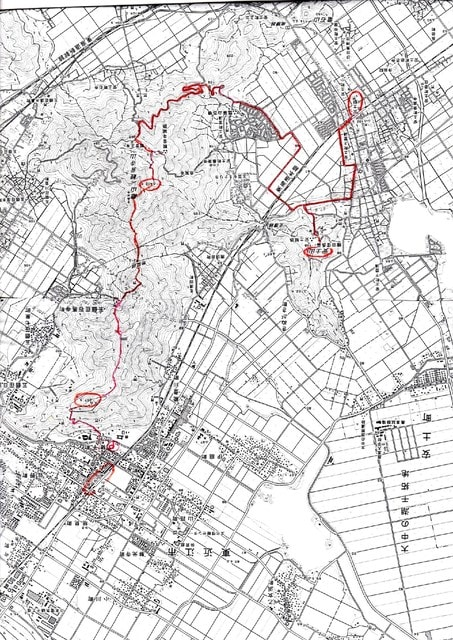

- 行程:大垣7:10=関ヶ原IC=湖東三山IC=猪子山公園無料駐車場8:30~8:40-北向岩屋観音9:10-猪子山9:20-雨宮龍神社10:15-地獄越10:30-繖山11:20~12:05-観音寺正寺12:20-観音寺城跡12:40-林道-安土城祉前14:05-安土山15:00-入場受付所15:40-安土駅16:00=能登川駅16:30-車止め16:40=大垣18:30

戦乱と信仰の歴史を偲び、湖東随一の名山と城跡を巡る里山縦走を以前から考えていたが、年の瀬に実現することが出来た。当日は今冬最強の寒波が襲来するとの予報に天候が一番心配された。当日駐車場に集まった10人は凛とした冷え込みに気が引き締まる。伊吹山も一段と白さを増した。走行途中の積雪や凍結を心配したが、湖東三山のスマートインターを降りる頃には陽が射し、好天に転じて来た。幸いにも市の無料駐車場に車を停めることが出来た。今日はこの猪子山公園からスタートする。

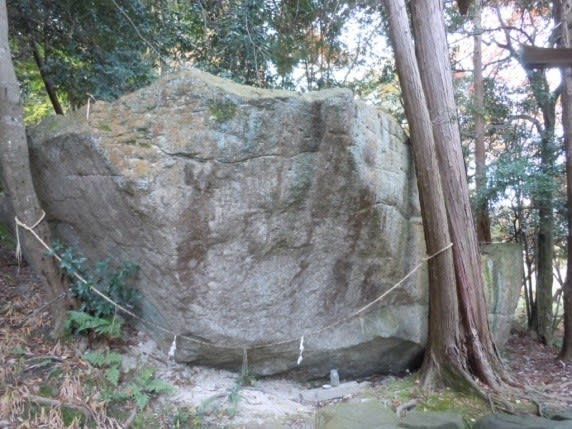

4、5世紀の古墳群と云われる標識を左に見ながら階段を上がって行くと岩船神社の船そっくりな巨大な岩船が目に入ってくる。案内によれば神亀5年(728年)に比良大神が乗船した岩船で比良の山から湖上を通って当地に辿り着いたと伝えられる由緒ある岩船だ。

上山天満天神社を経て尾根に出ると直ぐに「北向岩屋観音寺」の標識に出会う。東側に回り込むとうす暗い岩屋奥に鎮座する小さな観音像に賽銭を投じて手を合わせる。ここからは安土山や琵琶湖そして近江盆地の広がりが一望でき絶景だ。

「頂の見晴しの佳き岩屋よりわが町眺めて心やすらぐ」の歌が岩に刻まれていた。

登り返すとうっかり見過ごしそうな登山道の脇に「猪子山」の標識をみてびっくり。四等三角点にタッチして通過する。

雑木林が続く尾根を南下し雨宮龍神社に立ち寄る。推古天皇、空海の時代のからの古い雨乞いの神様が祀られていた。急坂を下ると「地獄越え」の標識。観音寺城の落城にちなむ、怖ろしい地名だが石仏が祀られ、むしろ安らぎを感じる。ここからは繖山への急登が続く、階段の連続に閉口しながらもゆっくりしたペースで登ると視界がどんどん広がり湖東の田園風景が眺められる。喘ぎながら登ると待望の2等三角点の建つ繖山の頂上に到達。

ここで昼食、我々のほかに誰もいない。無風で小春日和、今冬最強の寒波は何処へやら。今日はもう一つの山、安土山が残されている。まずは観音正寺へ。一気に階段をどんどん下ると、西国観音巡礼第三十二番札所、観音正寺本堂脇に出る。本来なら山門から参詣するのが本意であるが、近回りして本堂前に出た。この寺は聖徳太子によって建立されたと伝えられる名刹。平成5年に焼失し平成16年に再建された。インド政府特別許可による一丈六尺の総白檀千手観音坐像は立派で白檀の香りに心が癒されるという。本堂への拝観を遠慮することにした。いつか機会をつくって訪れたいものだ。この寺の名をとって繖山を「観音寺山」とも呼ぶという。この周辺は中世室町時代、戦国大名佐々木六角氏が支配していたようで観音寺城跡にはあちこちに石垣が残されており往時を偲ぶことが出来る。

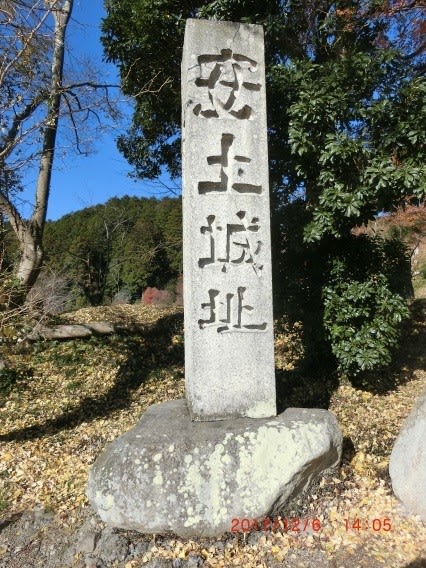

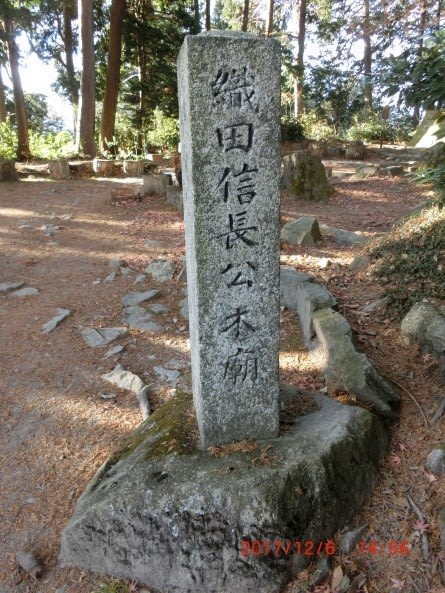

安土山へは先ほど下った繖山まで戻って行く予定であったが、あの下りを登り返すのに抵抗があったので南下し大きく西回りで目指すことにした。下山道はしっかりしているが標識がない。かまわず怪しげな道を下ると林道に出た。ここからが長かった。歩いても歩いても安土山は遠く延々と長距離歩を強いられた。瓢箪山古墳群の麓を経由してやっと東海道線を越えて安土城祉前に出ることが出来た。いざ入山しようとすると受付があって入場料700円がいることにびっくり。これは高い。みんな躊躇するが熟慮した結果。5人はやむなく入場。あとの5人はこの周辺で待機することになった。大手門跡から入場すると大手道脇には前田利通邸跡、羽柴秀吉邸跡、徳川家康邸跡等々の土台だけが残り往時の信長の権勢が偲ばれる。さらに登って行くと本丸跡、信長公御廟、重厚な石垣等々が点在する。頂上の天守跡には礎石だけが残り、当時地上6階、地下1階の絢爛豪華な安土城が目に浮かぶ。天守跡に立つと雄大な琵琶湖が広がり信長が目指した「天下武布」壮大な野望と戦略に触れることが出来た。その天守もわずか6年で焼失したのは惜しまれる。

下山後は安土駅を目指して歩く。駅に着くと5人の待機組が迎えてくれて全員合流。わずか4分、1区間の電車旅ではあったが旅情を楽しむことが出来た。能登川駅から車止めまで夕暮れ迫る頃、無事駐車場に到着。今年最後の週日山行。計画通り戦乱と信仰の歴史を偲び城跡を巡る里山縦走は今年を締めくくる最高の山行であった。

以上

繖山の由来

中世室町時代、近江守護職佐々木六角氏がここ「繖山」の観音寺城を拠点にこの地域を支配していました。南近江の戦国大名六角承禎の居城にあった観音寺城跡には見事な石垣が残されています。「繖山」の由来は山の容姿が絹を覆ったように見えたり、古代の貴人が使用した「きぬがさ」という傘に似ていることからその名が付いたとも言われています。(東近江市観光協会資料より)

フォトチャンネル (旧ブログ写真集)

湖東随一の名山と城跡・仏閣を巡る里山縦走 安藤正明

12月6日猪子山、繖山、安土山を縦走し、多くの城跡、仏閣等を訪れる。

(写真枚数27枚、内5枚は記録参照)

コメント